Natalia da Luz, Por dentro da África

Rio – No aniversário de 20 anos do genocídio de Ruanda, o papel das missões de paz (Peacekeeping) é lembrado, revisto, questionado. O massacre de 100 dias (entre abril e julho de 1994), que tirou a vida de mais de 800 mil ruandeses, não foi evitado pela UNAMIR (Missão de Paz das Nações Unidas para Ruanda), acusada pela população local de não intervir com eficácia no conflito étnico-político. Na ocasião, hutus extremistas atacaram tutsis e hutus moderados, após a morte do então presidente ruandês.

– Há muitas críticas em relação à demora das Nações Unidas em ter reconhecido a situação em Ruanda como um genocídio. Primeiramente, uma coisa é reconhecer que estava havendo genocídio, outra, é entrar em ação para pará-lo. Em segundo lugar, hoje em dia (em grande parte por causa do acontecido em Ruanda), as expectativas sobre a comunidade internacional são bem diferentes (há mais esperança de resposta proativa neste tipo de caso). Sempre houve uma divisão na ONU entre os órgãos que representam os interesses das grandes potências e os mais ligados ao interesse humanitário, e essa segunda ganhou mais peso na esteira das crises dos anos 90 – disse em entrevista ao Por dentro da África, Kai Michael Kenkel, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC- Rio.

Em abril de 1994, o país, limitado territorialmente por Burundi, Uganda, República Democrática do Congo (na época Zaire) e Tanzânia, presenciou um dos maiores genocídios africanos. O estopim foi o atentado ao jato particular, no dia 6 de abril de 1994, do então presidente ruandês Juvenal Habyarimana, um hutu. Ele e o presidente de Burundi estavam a bordo quando um míssil atingiu a aeronave. Até hoje, não se sabe a autoria do ataque. Na investigação, muitos possíveis suspeitos foram listados como, por exemplo, o então coronel e hoje presidente Paul Kagame, líder da Frente Patriótica Ruandesa, mas ninguém foi considerado culpado.

Em abril de 1994, o país, limitado territorialmente por Burundi, Uganda, República Democrática do Congo (na época Zaire) e Tanzânia, presenciou um dos maiores genocídios africanos. O estopim foi o atentado ao jato particular, no dia 6 de abril de 1994, do então presidente ruandês Juvenal Habyarimana, um hutu. Ele e o presidente de Burundi estavam a bordo quando um míssil atingiu a aeronave. Até hoje, não se sabe a autoria do ataque. Na investigação, muitos possíveis suspeitos foram listados como, por exemplo, o então coronel e hoje presidente Paul Kagame, líder da Frente Patriótica Ruandesa, mas ninguém foi considerado culpado.

Após o anúncio da morte do então presidente, a população vivenciou uma brutal guerra civil. Hutus extremistas comandaram uma limpeza étnica na intenção de exterminar os tutsis, grupo minoritário e beneficiado durante a colonização belga.

Desde a independência do país da Bélgica, os seus líderes foram sempre hutus, o que acentuou a rivalidade étnica ao longo dos anos. Antes disso, os tutsis eram os beneficiados. Em outubro de 1990, a Frente Patriótica Ruandesa, composta por exilados tutsis expulsos do país pelos hutus, invadiu Ruanda pela fronteira com Uganda. Em 1993, os dois países firmaram um acordo de paz – o Acordo de Arusha – criando um governo de transição composto por hutus e tutsis. Em 1994, milícias hutus foram treinadas e equipadas pelo exército ruandês, em meio à incitação de confrontos por parte da Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), dirigida pelas facções hutus mais extremas. As mensagens da rádio exaltavam as diferenças que separavam os grupos étnicos com apelos de “caça aos tutsis” e boato de que a minoria tutsi planejava o genocídio dos hutus.

Há poucos dias (5 de abril), o presidente (tutsi) de Ruanda Paul Kagame fez duras críticas à França, acusando-a de participação “direta” no genocídio. Kenkel acredita que a França deu proteção retórica ao regime, assim como apoio logístico e financeiro, mas a afirmação de participação ativa não pode ser comprovada da mesma forma que o apoio passivo.

A omissão de socorro não foi questionada e colocada só na conta da Europa, principalmente das tropas francesas e belgas, que fizeram intervenção no país para resgatar seus conterrâneos, sem intervir no massacre que acontecia à sua volta. A demora para reconhecer o genocídio (e agir) por parte dos Estados Unidos é lembrada até hoje e justificada, em parte, pelo trauma da operação mal-sucedida na Somália.

A Batalha de Mogadíscio aconteceu em outubro de 1993, entre as forças dos Estados Unidos e outras das Nações Unidas e os milicianos somalis leais ao auto-proclamado presidente Mohamed Farrah Aidid. A operação que durou 17 horas resultou em, pelo menos, 18 soldados americanos mortos e mais de 1000 vítimas fatais do lado de Aidid, incluindo civis. Após imagens que mostravam os somalis arrastando corpos de soldados de elite americanos, o então presidente Bill Clinton ordenou a retirada de suas tropas.

– A UNAMIR era para ser uma missão rápida e eficaz para melhorar a imagem da ONU, depois do fracasso na Somália. O mandato de intervenção era muito limitado ao Capítulo VI, que regia a resolução de conflitos, no que diz respeito ao uso da violência para a proteção de civis. Os episódios na Bósnia e Somália, onde as tropas da ONU encontraram forte resistência, tiveram muito a ver com o comportamento adotado em Ruanda. Aliás, a morte de quase um milhão de ruandeses provocou a busca de uma forma de não continuar a deixar a soberania de Estado ser um escudo para se promover uma matança indiscriminada – disse Kenkel.

O caso de Ruanda marcou a necessidade de se adaptar as práticas da ONU em situações de conflito. Vale lembrar que, do lado de quem assistia ao massacre, alguns soldados tentaram ultrapassar o Capítulo (de não-intervenção), mas foram bloqueados pelas ordens que partiam de Nova Iorque. Outros não enxergaram um caminho diante do cenário vigente de soberania e não-ingerência na época.

Em entrevista ao Por dentro da África, o especialista em operações de paz e PhD em Relações Internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais, atual Graduate Institute (IHEID), em Genebra, detalha alguns tópicos do confronto que marcou a década de 90.

PDA – O genocídio de Ruanda foi programado, planejado, com incitações de ódio nos veículos de comunicação, com regras de como tratar e segregar os tutsis. Antes mesmo do início oficial do massacre, os organismos internacionais tinham documentos que mostraram o cenário no país. A omissão teria começado bem antes do 6 de abril?

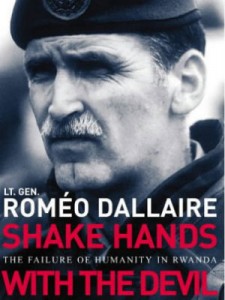

KMK – No seu livro Shaking Hands with the Devil, o canadense Roméo Dallaire, comandante da UNAMIR na época, descreve claramente um documento que mandou para o DPKO (Department of Peacekeeping Operations) em 11 de janeiro de 1994, onde informou que um integrante do governo havia indicado para ele onde estavam as armas pré-posicionadas para o início do massacre, e essencialmente quais eram os planos. Ele pediu autorização para prendê-las, mas foi negada pelo Kofi Annan. Annan queria que a UNAMIR ficasse com um mandato de Capítulo VI, que não autorizaria o uso da força nem uma atitude pro-ativa.

KMK – No seu livro Shaking Hands with the Devil, o canadense Roméo Dallaire, comandante da UNAMIR na época, descreve claramente um documento que mandou para o DPKO (Department of Peacekeeping Operations) em 11 de janeiro de 1994, onde informou que um integrante do governo havia indicado para ele onde estavam as armas pré-posicionadas para o início do massacre, e essencialmente quais eram os planos. Ele pediu autorização para prendê-las, mas foi negada pelo Kofi Annan. Annan queria que a UNAMIR ficasse com um mandato de Capítulo VI, que não autorizaria o uso da força nem uma atitude pro-ativa.

Essa interpretação incapacitou a UNAMIR de agir para prevenir o massacre. A paralisia de Annan e do DPKO devido à insistência na interpretação restrita, com amparo nos relatórios minimizantes de Jacques-Roger Booh-Booh (chefe da missão no país e superior de Dallaire) foi um dos maiores fatores motivadores para que se mudasse subsequentemente a prática das operações de paz da ONU com respeito à proteção de civis

PDA – As armas que massacraram a população foram importadas de outros países, que, mais uma vez, tinham conhecimento da situação de guerra iminente. Como você avalia a participação de outros países nesse processo pré-guerra?

KMK – Não devemos esquecer a situação de precedentes imediatos na qual o CSNU (Conselho de Segurança das Nações Unidas) estava operando. Havia o fracasso retumbante da Somália, e as coisas não estavam indo bem muito mais perto de casa (dos europeus) – na Bósnia. A UNAMIR era para ser uma pequena missão de monitoramento para polir a imagem da ONU e mostrar que o peacekeeping tradicional de Capítulo VI funcionava. Acabou sendo exatamente o contrário, mas havia um receio enorme em investir na hora certa para prevenir um novo fracasso. Além disso, a França – em particular – foi acusada de cumplicidade nos acontecimentos.

Devido à forte presença em Ruanda— por meio da cooperação técnica, apoio militar e afinidade com o governo hutu—, praticamente não tinha como a França nãosaber o que a elite hutu estava planejando. Depois, implementou a Opération Turquoise, que efetivamente abriu uma zona de refúgio no sudoeste do país que os genocidas usaram para fugir para o Congo/Zaïre. A França admitiu de forma geral que “erros foram feitos”, mas não só por ela, e não chegou a pedir desculpas ou assumir responsabilidade

PDA – Quais foram as principais falhas da UNAMIR, que já estava no país quando o confronto, de fato, começou?

KMK – É sempre mais fácil falar em retrospectiva. Se tivesse acontecido hoje, justamente com as lições aprendidas inclusive na Ruanda, a principal falha teria sido a não-intervenção proativa para prevenir o massacre ou de limitá-lo, logo no início. Mas, como falei, na visão de seus dirigentes na época, a ONU não fazia isso, devido a uma leitura específica da soberania. A UNAMIR ilustra de forma concentrada várias falhas que marcam o fim da utilidade da prática “tradicional” da manutenção da paz. O que fazer quando não tem paz para manter e ela só pode ser alcançada enfrentando uma força armada? A UNAMIR não possuía mandato preventivo nem proativo — não havia consenso político das grandes potências para isso, de nenhuma delas. Estava condenada a observar o massacre acontecendo aos seus redores.

O Dallaire já tinha pedido 8000 homens, mas só recebeu 2500. Como parar um genocídio com esse contingente? O caso de Ruanda serviu de exemplo para que esse comportamento não se repetisse mais.

PDA – Nas relações internacionais, a Bélgica e a França marcaram o seu objetivo, que era apenas de retirar os seus habitantes? O caso do general senegalês Mbaye Diagne que, sozinho, ajudou a salvar centenas de pessoas foi uma prova da falta de vontade e comprometimento dos soldados da ONU?

KMK – Os franceses tinham um certo alinhamento histórico com o governo hutu. No terreno, o chefe político da missão, o camaronês Jacques-Roger Booh-Booh, minimizava nos seus relatórios para New York até onde os preparativos do governo eram para um massacre; tinha afinidades com o governo e com a leitura francesa. Segundo o chefe militar Roméo Dallaire, ele (Dallaire) não foi ouvido por Kofi Annan, chefe do DPKO, porque não queria se envolver.

Foi uma situação muito traumática para os soldados não poderem intervir, tanto que o Dallaire tentou se matar um tempo depois no Canadá. Agora, a busca para uma falta de vontade chega mais facilmente nos que dão as ordens, no caso, os dirigentes da ONU em Nova Iorque. Também não é adequado afirmar que agiram de forma desumana: estavam presos num paradigma de pensamento que não permitia a ajuda—o que justamente a experiência da Ruanda os forçou a mudar, depois. Não enxergavam como ajudar, por causa da visão vigente de soberania e não-ingerência, na época.

Não havia comprometimento com a proteção pro-ativa de civis como hoje. Na época, existia a norma de que um país podia extrair seus nacionais de uma zona de crise, mas não existia ainda a ideia de que se deveria proteger também elementos vulneráveis da população local.

PDA – Depois do genocídio, imagino que a missão tenha ficado desmoralizada perante a comunidade internacional e os sobreviventes, e ela só terminou em 1996. Qual foi a estratégia adotada nos anos seguintes?

KMK – A UNAMIR não conseguiu pôr fim ativamente ao genocídio, mas desenvolveu muitas atividades humanitárias durante o conflito e, sobretudo, depois. Lidou com perto de 4 milhões de refugiados e deslocados que precisavam de abrigo, comida, e etc. A sua atuação nesta parte foi considerada muito positiva. Salvou muitas vidas, após não ter salvo tantas outras.

PDA – Após Ruanda, como a ONU e outros organismos internacionais passaram a lidar com seu protocolo de missões e intervenções?

KMK – A primeira resposta importante foi o Relatório Brahimi, que, para ser fruto de um painel convocado pela ONU, é muito crítico mesmo. Mudou a interpretação da “Trindade Santa” de princípios regentes das operações de paz—consentimento do Estado anfitrião, imparcialidade de não-uso da força— e profissionalizou as práticas organizacionais na ONU e no DPKO. O principal legado do genocídio ruandês é a reinterpretação que houve em seguida, da relação entre a soberania dos Estados e os direitos humanos. Hoje em dia, a ONU explicitamente tem como objetivo proteger civis diante massacres, limpeza étnica crimes de guerra e violações de direitos humanos em grande escala.

A principal manifestação das lições de Ruanda é o surgimento da responsabilidade de proteger. Esse princípio hoje tem o endosso de todos os Estados-membros da ONU, embora há ainda um debate forte sobre a seletividade de sua implementação. Ruanda foi fundamental para que, hoje em dia, quando nos aproximamos de uma situação parecida, embora haja divergências sobre como proceder, nenhum país aceita moralmente que não seja feito nada.

Por dentro da África